6月干支占い

会社広報・採用情報

2022/05/27(金)

住まいの豆知識

2022/05/27(金)

人生100年時代といわれる今、いつまでも健康で楽しい毎日を送るために「あたたかい住まい」が重要な要素のひとつであると言われています。

しかし、あたたかい住まいが私たちにどんな影響をもたらすのかあまりピンとこないですよね?

そこで今回は、あたたかい住まいにはどんなメリット、デメリットがあり、本当に健康を保つ重要な要素なのか詳しくお話していきたいと思います。

*もくじ*

冬になると我が家で寒い!と感じることはありませんか?

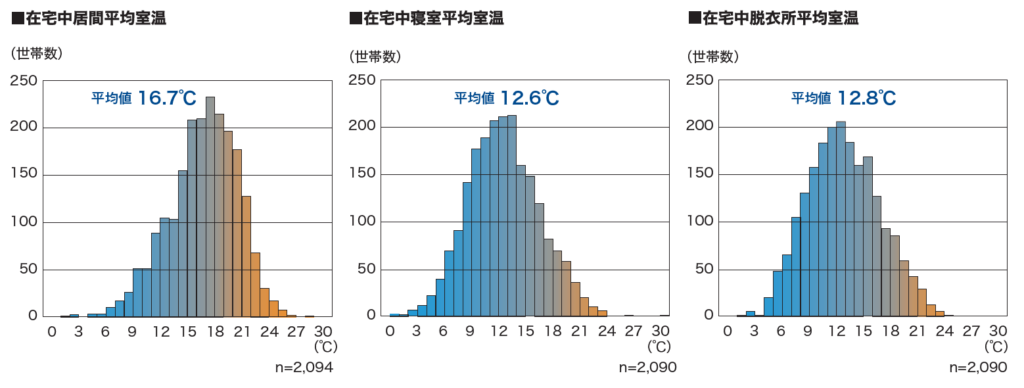

例えば、入浴の際に脱衣室でふるえを感じたり、寝室が寒く朝起きるのが辛く感じたりと家の様々な場所で寒さを感じることがあります。

出典:国土交通省資料 統計データ、事業者アンケートより推計(2017年)

このように日本では断熱性能が低く冬の間、寒い住宅が多いことが分かります。特に居間や水回りが寒いことが多いです。

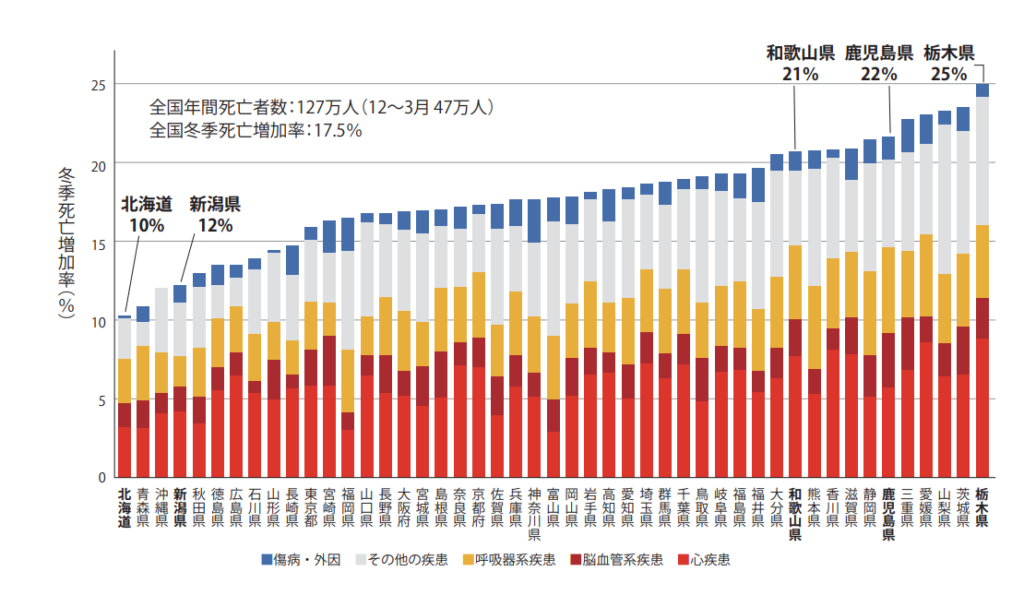

お住まいの地域の冬の死亡率はご存知でしょうか。

実は寒冷な地域よりも温暖な地域の方が冬の死亡増加率が大きいのです。その原因は断熱性能が高い住宅の普及が進んでいないためであると考えられています。

参照:厚生労働省「人口動態統計(2014年)」都道府県別・死因別・月別からグラフ化

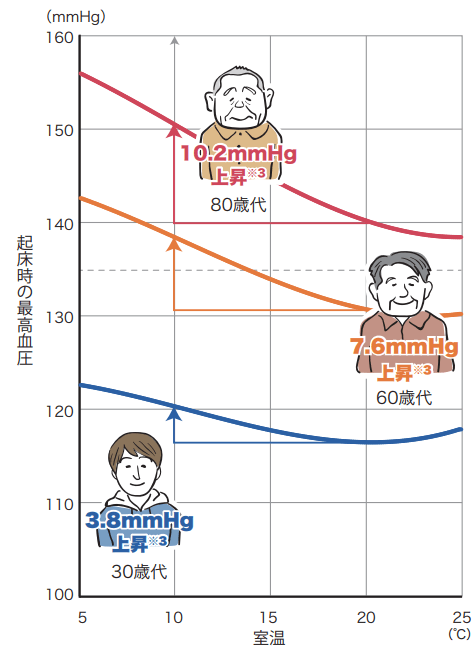

寒い家に住む人ほど、起床時に血圧が高くなる傾向があり、高齢者ほど血圧の上昇が大きくなります。

*起床時に今の室温が20度から10度に下がった場合*

参照:国土交通省スマートウェルネス住宅等推進事業調査

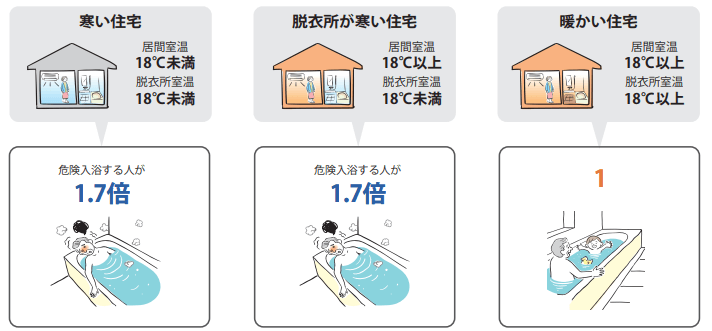

入浴中の急死者数は、交通事故の死亡者数よりも多いと言われています。

そして、入浴中の事故は冬場に集中していて室内の温熱環境が原因のひとつであるといわれています。居間や脱衣所が寒い家に住まう人は危険入浴(熱いお風呂に長時間つかる)をしてしまう傾向があります。特に、高齢者の入浴中の急死と関連が深いヒートショックは、気温が低くなる冬場に起こりやすい傾向があります。ヒートショックとは、急激な温度の変化によって血圧が大きく変動することで失神や死に至ってしまうことを言います。

参照:国土交通省スマートウェルネス住宅等推進事業調査

WHO(世界保健機関)は、寒さによる健康影響から居住者を守るため、室内を暖かくすることを勧告しています。具体的には「住まいと健康に関するガイドライン」で、寒さによる健康影響から居住者を守るための室内温度として 18℃以上を強く勧告しています。特に高齢者や慢性疾患患者の住宅は、18℃以上の温度が必要となる場合もあるとしています。

出典:1 WHO Housing and health guidelines :World Health Organization 2018.11

冬に、暖房しているリビング・ダイニングと暖房をしていない隣室や水回りとの間で温度差を感じる経験をしたことがある方は多いと思います。

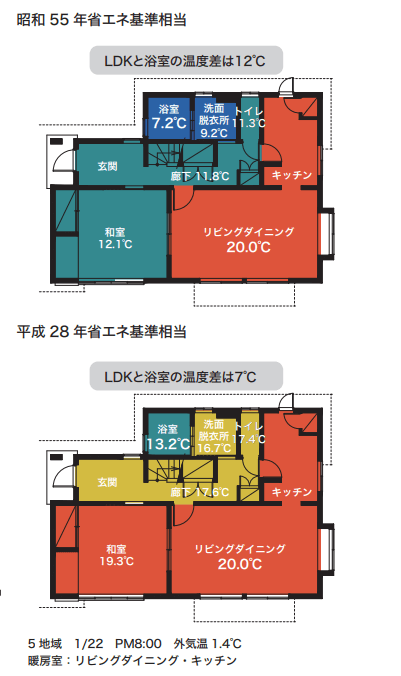

リビング・ダイニングと浴室の温度差は、昭和55年省エネ基準相当の住宅の場合、13℃近くあります。一方、平成28年省エネ基準相当の住宅では、7℃程度まで抑えられていますが、浴室温度は低く、決して良好な温熱環境ではないことが分かります。

参照:国土交通省スマートウェルネス住宅等推進事業調査

身体にストレスが少ない冬季の良好な温熱環境の計画には、室温に加えて部屋の表面温度はとても大切な要素です。

断熱性能を向上し、室内の表面温度をなるべく室温に近づけることが大切です。築年数が古い住宅は断熱性能が低い場合が多く、床・壁・天井の温度が低くなります。床・壁・天井の温度が低くいと、体感温度が低くなり、いっそう寒く感じます。

暖かい空気は天井付近にたまるため、足元の温度が低くなり、上下の温度差が生じて不快な環境となることがあります。床上1m付近の温度よりも足元の温度の方が血圧への影響が大きいという報告があり、足元を暖かくすることが推奨されています。

良好な室内環境の実現は高い断熱効果が必要ですが、健康の維持・増進や快適性の向上が期待できます。

また、室内の快適性向上につながると共に、省エネにも効果があります。四季の変化がある日本では、一年間を通じて外気温度が様々に変化します。望ましい温熱環境とは、外気温度が変化しても適切な室温に保たれ、かつ出来るだけ均一であることです。特に冬季においては、部屋ごとに温度差が生じやすく、同じ室内でも上下温度に差が生じやすくなるため、十分な対策が求められます。

仮に望ましいレベルに達していなくても、できる限り浴室等における事故の抑止に効果がある温熱環境とします。また、住宅の断熱・気密性能および設備機器の利用状況で省エネ効果を得られない場合もあります。

良好な室内環境とは家全体の温度差が少なくなるように保つことです。

寒さを感じやすい脱衣所や浴室、トイレなどに暖房機器を設置したりして対策しましょう。素足でも冷たく感じないようにすることが好ましいです。

また、窓付近では特に温度差が発生しやすいので耐熱性の高いガラスを採用したり、厚手のカーテンを使い冷気を防ぎ温度のムラを少なくしましょう。

暖房機器は早めの稼働が必要です。エアコンの運転方法は、夏季の冷房時の室温は 28℃を、冬季の暖房時の室温は 20℃を目安にすることが省エネになると言われています。実際には、対策後の断熱性能や身体的な理由などによって設定温度や運転時間は変化するため、物件ごとに状況に応じた対応が必要となります。

暖房器具は、早朝のリビングであればタイマー運転を活用して早めに稼働させ、滞在時には室温が 20℃以上(作用温度 18℃以上)にします。また、水回りで暖房機器を追加した場合なども同様に早めの運転で室温を調整する必要があります。

良好な温熱環境を実現するためには暖房設備の運転が必要になってきます。

特に水回りはH28 年基準相当の断熱性能であっても暖房の運転が必要になります。したがって、温熱環境対策によって、以前よりも暖房設備の設置場所が増えたり、運転時間が長くなることが考えられます。特に断熱性能が低い住宅の場合は、能力の大きな暖房機器の運転で室温を維持することになり、ランニングコスト面が課題となります。

そこで、できる限り断熱・気密性能を高めたうえで、暖房設備のランニングコストを抑える方法を検討する必要があります。初期投資は増えたとしても、良好な温熱環境を実現しつつ省エネルギーな運転で運用費を抑えることができれば、理想的な計画であると言えるのではないでしょうか。

無料相談会やイベントも開催しています。

家づくりのお困りごとはプロにご相談ください!